北京市顺义区土地利用总体规划(2006-2020年)规划文本

北京市顺义区人民政府

北京市国土资源局顺义分局

二〇一二年七月

前 言

国务院批准的《北京城市总体规划(2004-2020年)》明确提出了顺义区是规划期内北京市重点发展的三个新城之一,确立了顺义区是北京市城市东部发展带上重要节点的地位,将顺义新城定位为“承担疏解中心城人口和功能、集聚新的产业、带动区域发展的规模化城市地区”、“引导发展现代制造业,以及空港物流、会展、国际交往、体育休闲等功能”,是未来北京经济重心所在。

随着经济社会的快速发展,顺义区城镇化、工业化步伐明显加快,建设用地需求量猛增,土地资源管理“保红线”和“保增长”双重任务压力倍增。

为深入贯彻党的“十七大”精神,全面落实科学发展观,保障顺义区社会、经济、资源和环境的全面协调可持续发展,根据《中华人民共和国土地管理法》的规定和《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》等一系列文件精神,依照《北京市土地利用总体规划(2006-2020年)》对顺义区建设用地及耕地保护的相关要求,制定《北京市顺义区土地利用总体规划(2006-2020年)》。

第一章 总则

第1条 规划前提

(1)顺义是北京市未来重点发展的三个新城之一,是承接中心城人口、职能疏解和新产业集聚的主要地区。顺义新城的发展是北京市实现“国家首都、世界城市、文化名城、宜居城市”发展目标的重要支撑。结合北京市对顺义区的要求,根据顺义自身特点,在规划期内顺义区城市发展目标为:“现代国际空港、区域产业引擎、绿色宜居新城”。

(2)《顺义区土地利用总体规划(2001—2010年)》实施期间,在各级党委、政府的领导下,全区经济、社会等各方面都取得了巨大发展;土地利用与管理方面也取得了显著的成绩。但是近年来,随着经济社会的快速发展以及首都人口和产业的扩张,各类用地矛盾更为尖锐,土地利用问题越来越突出。同时,《顺义区土地利用总体规划(2001—2010年)》即将到期,已经不能满足新时期经济社会发展的要求,必须站在为经济社会发展提供全面保障的角度,对规划的目标进行大的调整,为未来经济社会发展拓展土地利用的空间。

(3)在新的发展形势下,各乡镇和部门已经或正在编制城市规划等相关发展规划,其建设用地需求大量增加,同时,土地资源低效利用和粗放利用等现象,对顺义区土地资源管理的“保红线”和“保增长”双重任务形成巨大的压力,生态环境保护形势严峻。因此,在本轮规划期内,必须深入贯彻土地利用基本国策,统筹土地资源开发、利用与保护,科学安排城镇、园区和基础设施用地,促进建设用地节约集约利用和农村居民点综合整治,为顺义区经济社会的发展各类用地需求提供全面保障。

第2条 指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,继续贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,树立节约集约用地观,把握“科学发展”和“集约利用”两条主线,适应顺义区经济社会快速发展的新形势,建立以提高综合效益为核心的土地利用体系,节约集约利用土地,促进产业优化升级,保障顺义区的经济社会可持续发展。

第3条 规划原则

北京市顺义区土地利用总体规划的编制,必须贯彻严格保护耕地特别是基本农田的原则;必须贯彻节约集约用地的原则;必须贯彻以人为本,生态环境保护与经济社会发展并重的原则;必须贯彻区域与城乡统筹协调发展的原则;必须强化规划实施保障措施,不断提高土地管理制度创新能力的原则。

第4条 规划依据

(1)《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规

(2)《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发[2004]28号)

(3)《关于贯彻落实国务院紧急通知精神进一步严格土地管理的通知》(国土资发[2004]109号)

(4)《国务院办公厅转发国土资源部关于做好土地利用总体规划修编前期工作意见的通知》(国办发[2005]32号)

(5)《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[2008]3号)

(6)《国土资源部办公厅关于印发市县乡级土地利用总体规划编制指导意见》(国土资厅发[2009]51号)

(7)《北京城市总体规划(2004-2020年)》

(8)《北京市土地利用总体规划(2006-2020年)》

(9)《顺义新城规划(2005-2020年)》

(10)《顺义区“十一五”期间国民经济和社会发展五年(2006-2010年)规划纲要》

(11)北京市、顺义区有关土地利用的地方性法规和政策文件。

第5条 规划范围和期限

本次规划范围为北京市顺义区行政辖区,全区土地总面积为1019.37平方公里。

本规划期限为2006-2020年,基期年为2005年,规划近期年为2010年,规划目标年为2020年,规划基数更新时点为2009年。

第二章 规划背景

第6条 顺义区土地资源与经济社会概况

(1)区位条件

顺义区位于北京市东北郊,地理坐标为北纬40°00′~40°18′、东经116°27′~116°58′。区境东西长约45公里,南北宽约30公里,土地总面积为1019.37平方公里,约占北京市土地总面积的6.22%。东邻平谷,北连怀柔、密云,西接昌平、朝阳区,南临通州区、河北省三河市。城区距北京市区约30公里。全国最大、设备最先进的航空港——首都国际机场坐落于境内西南部。京承铁路、大秦铁路、京平公路纵横穿越全境,交通发达便捷。

(2)地貌特征

顺义区地处燕山山脉南麓,华北平原北端,属于潮白河冲洪积扇平原的中下段。地貌由平原和低山丘陵两大地貌单元组成,平原面积占全区总面积的90%以上,地势平坦开阔,由东北向西南略微倾斜。境内水资源相对丰富,土层深厚,土壤肥沃,农业生产条件优越,素有“京郊粮仓”的美誉。

(3)经济社会发展概况

2009年顺义区辖6个街道、7个地区办事处、12个镇,426个行政村;户籍人口57.8万人,其中农业人口30.5万人;全区常住人口73.2万人。

近年来,顺义区社会经济发展迅速,综合经济实力明显增强。2009年,全区完成地区生产总值690.2亿元,比上年增加147.8亿元,增长27.2%(现价);其中,第一产业实现增加值21.4亿元,比上年增长6.2%;第二产业实现增加值297.6亿元,比上年增长28.6%;第三产业实现增加值371.2亿元,比上年增长27.6%。三次产业结构由2008年的3.7:42.7:53.6调整为3.1:43.1:53.8,呈现出“三二一”的结构。财政总收入218.8亿元,全社会固定资产投资完成343.9亿元。全区人均GDP达到94286.8元。总体而言,顺义经济社会的发展正在由后工业化阶段向城市化阶段转型。

第7条 顺义区土地利用现状

(1)土地利用结构

根据顺义区第二次全国土地调查显示,全区土地总面积为101937.49公顷。其中,农用地面积为65662.62公顷(98.49万亩),占全区土地总面积的64.41%;建设用地面积为32124.86公顷(48.19万亩),占全区土地总面积的31.51%;其他土地面积为4150.01公顷(6.23万亩),占土地总面积的4.07%。

①农用地包括耕地、园地、林地、牧草地和其他农用地。

耕地面积为34750.75公顷(52.13万亩),占土地总面积的34.09%;园地面积为5310.31公顷(7.97万亩),占土地总面积的5.21%;林地面积为16074.96公顷(24.11万亩),占土地总面积的15.77%;牧草地面积为68.96公顷(0.10万亩),占土地总面积的0.07%;其他农用地面积为9457.64公顷(14.19万亩),占土地总面积的9.28%。

②建设用地包括城乡建设用地、交通水利用地和其他建设用地。

城乡建设用地总面积为26337.45公顷(39.51万亩),占土地总面积的25.84%。其中:城市用地面积为6346.73公顷(9.52万亩),占土地总面积的6.23%;建制镇总面积为7893.87公顷(11.84万亩),占土地总面积的7.74%;农村居民点总面积为12071.72公顷(18.11万亩),占土地总面积的11.84%;采矿用地总面积为24.65公顷(0.04万亩),占土地总面积的0.02%;其他独立建设用地0.48公顷(0.001万亩),占土地总面积的比重不到0.001%。

交通水利用地面积为5277.61公顷(7.92万亩),占土地总面积的5.18%。

其他建设用地总面积为509.80公顷(0.76万亩),占土地总面积的0.50%。

③其他土地包括水域用地和自然保留地。

水域用地面积为2289.31公顷(3.43万亩),占土地总面积的2.25%;自然保留地总面积为1860.70公顷(2.79万亩),占土地总面积的1.83%。

(2)土地利用特征

①耕地保有量较大,质量总体较高,但下降趋势明显。顺义区耕地面积比重较大,占全区土地面积的34.09%,且质量相对较高,长期以来是北京的粮食主产区。但是,由于近年来顺义区经济发展很快,各项经济建设占用大量耕地,从01年到04年,全区新增建设用地占用耕地达4516.00公顷;同时,由于农业结构调整和首都绿化要求,也有大面积的耕地转为园地和林地等其他农用地。

②林果业走向园区化,用地效益较高。从1995年至今,顺义区林地面积持续增加,园地有所变动且趋于稳定。林地共增加了8070.18公顷,是1995年林地面积的2.24倍。同时,林地和园地面积的增加,也带来了经济、社会和生态效益的同步提高。

③农村居民点分布分散,总量和人均用地指标偏大。2009年农村居民点用地面积为12071.72公顷,农业人口为285939人,人均农村居民点面积为422.18平方米。这与国家规定的首都农村居民点面积应在120 m2-150 m2的水平相差甚远,存在着“小宅大院”、用地分散等低效用地现象,农村居民点综合整治空间潜力较大,土地集约利用程度亟待提高。

④交通用地比重较大,交通便捷发达。顺义区是北京联通怀柔、密云、平谷的交通要塞,全国最大、设备最先进首都国际机场坐落于境内;京承铁路、大秦铁路、京平公路纵横穿越全境;首都城市建设六环线穿过境内西南部;在十四个远郊区县当中,交通运输条件发达。交通用地面积占全区土地总面积的5.18%,比重均高于平谷、密云、怀柔等周边郊区县。

⑤采矿用地和其他独立建设用地分散,比重较小。顺义区采矿用地和其他独立建设用地比重只占0.02%,面积较小,主要分布在顺义北部的北小营镇和东南部的杨镇地区与大孙各庄镇。

⑥其他土地比重较小,土地生态保护与经济建设占用土地矛盾突出。顺义区其他土地包括水域和自然保留地,主要是潮白河和温榆河两大水系区域,规划期内需严格限制水域周边的土地开发利用强度,加大植树造林等生态建设力度。

第8条 上轮土地利用总体规划的成效

(1)基本农田得到了有效保护。上轮规划中,全区范围内划定了基本农田保护区面积为35170.00公顷(52.76万亩),其中基本农田净面积为34400.00公顷(51.60万亩),在顺义全区土地管理过程中得到了有效的保护,规划期内基本农田面积未见减少。虽然在“十五”期间顺义区经济社会全面发展,建设规模不断加大,但顺义区政府对基本农田保护的力度和强度始终很大,保护成效较好。

(2)建设用地效益不断提高。2001年顺义区国内生产总值(GDP)1160456万元,2004年全区国内生产总值增长至2308105万元,增加幅度达到98.90%;期间新增建设用地5332.67公顷(8.00万亩),增加幅度为17.57%,建设用地平均单位产出效益大幅度提高,新增建设用地产出效益明显。

(3)依据规划使用土地和管理土地的意识得到增强。顺义区区乡(镇)两级土地利用总体规划的全面编制与实施,保障了土地利用和管理有法可依。自上轮规划实施以来,顺义区土地市场治理整顿和土地执法检查人员通过疏堵结合,加上长期的宣传教育,使全社会特别是各级领导干部逐步形成了土地利用必须符合土地利用总体规划的观念。促进了顺义区经济、社会的快速、健康、可持续发展。规划实施五年当中,为顺义区经济建设、社会发展提供了用地保障,对经济社会的持续、快速、健康协调发展起到了十分重要的作用。

第9条 上一轮土地利用总体规划的问题及本轮规划修编的必要性

(1)上轮规划存在的问题

①规划预期与发展现状存在偏差。上轮规划实施期间,由于顺义区经济迅速发展和人口大量增加等情况超出预期,同时区位发展态势发生了变化,原有规划布局已经不能适应当前经济发展的需求。建设用地内部结构和指标分配不甚合理,建设用地空间扩张态势与规划发展方向存在偏差,城乡建设用地扩展在空间上与基本农田及耕地保护存在冲突。

②建设用地扩展迅速。上轮规划新增建设用地指标为3333.30公顷,全部占用耕地。2001~2004年,顺义区共新增建设用地5332.66公顷,占用耕地4516.00公顷,新增建设用地占用耕地比例达到84.69%,平均每年占用耕地1333.17公顷,为规划指标的3.60倍,大大超出规划的控制指标。

③部分用地需求脱离规划目标。城镇化过程中农村人口大幅减少,而农村居民点用地规模仍保持一种缓慢上升态势,未按规划要求减少。上轮规划中农村居民点规模保持不变,但是,至2004年,农村居民点规模增加了90.82公顷。同时,城乡建设用地扩展在空间上与耕地以及基本农田存在冲突,耕地保护难度变大。

④土地开发整理补充耕地力度不大。至2004年,通过土地开发整理补充耕地991.62公顷,但离2010年规划2666.67公顷的目标相差2039.33公顷。

⑤规划实施管理和衔接有待加强。《北京市土地利用总体规划(2001-2010年)》于2001年1月通过国务院审批,但顺义区及所属乡(镇)的土地利用总体规划(2001-2010年)是在2002年结束的北京市土地更新调查的基础上编制,2003年上半年才经过市政府审查批复的。因而,市级和区县、乡镇级的上下位规划衔接不及时,使得规划实施无法及时跟进和配套管理。

(2)规划修编的必要性

上轮规划自批准实施以来,对于提高全社会按规划用地的意识,实施土地用途管制制度,保护土地集约合理利用,实现社会可持续发展发挥了重要的作用。随着经济社会的发展,城镇化、工业化步伐明显加快,特别是“十五”期间,顺义区大力调整产业结构,强化工业主导地位,使得规划用地空间布局难以适应社会经济发展和资源、生态保护的客观现实,尤其是建设用地需求量猛增,全区经济社会发展用地需求与土地资源保护矛盾突出,规划难以指导各项工作的开展,在部分地区已经失去了宏观调控的意义。为了适应顺义区域发展战略目标和新城功能定位,推动城乡统筹、保障顺义健康可持续发展,进一步规范用地、管地行为,迫切需要对上轮规划进行修编。

第三章 土地利用战略与规划目标

第10条 社会经济发展目标

规划期内,全面落实北京城市总体规划及其对顺义区发展的功能定位,按照顺义区建成“现代国际空港、区域产业引擎、绿色宜居新城”的发展目标,打造临空产业中心区、现代制造业强区以及顺义新城建设示范区。大力发展以汽车、电子通讯、装备制造为重点的现代制造业和以航空物流、国际会展为特色的现代服务业,建成代表北京市发展水平的现代制造业强区和具有强大影响力的临空产业中心区,进一步提升区域经济整体竞争力。

加快发展第三产业,规划期末达到GDP的60~70%左右,其中现代服务业占据主导地位;第二产业保持在35~40%左右,以现代制造业为发展重点;第一产业降到2%以下,发展都市型现代特色农业。

积极推进城镇化和新城建设,促进人口向新城和小城镇集中,到2020年,顺义区常住人口规模控制在167.7万人,其中城镇常住人口134.3万人,农村常住人口33.4万人,全区城镇化率达到80%以上,户籍人口自然增长率控制在1.5‰以下。

第11条 区域发展布局

构建“一港、两河、三区、四镇”的区域空间总体布局,形成新城—重点镇—一般镇的城镇结构,确定合理的城镇规模,优化空间和功能结构,保障并促进区域和城乡协调发展。

一港:首都国际机场及临空经济核心区,是新城发展的枢纽核心。两河:潮白河风景区和温榆河绿色生态走廊,是新城发展的生态屏障。三区:中心区、空港区、河东新区三城区,是新城发展的城市载体。四镇:杨镇、高丽营、李遂、赵全营四个重点发展的城镇,是新城发展的统筹桥梁。通过对现有城镇的区位条件、发展基础、资源状况等方面的综合研究,选择区位条件优越、发展基础好、潜力大、辐射带动范围大的杨镇、高丽营和李遂、赵全营作为“两主两辅”四个重点发展的城镇,作为城乡统筹发展的桥梁,与顺义新城共同构成北京东北部地区的发展核心,辐射和带动整个地区的发展。

第12条 土地利用总体战略

依据顺义区社会经济发展目标及其功能定位对土地利用的要求,结合顺义土地利用的特点与问题,确定规划期内土地利用的战略目标为:“城乡统筹、节约集约、结构优化”。

城乡统筹:统筹顺义新城与新农村建设,统筹农村基础设施和公用设施建设,统筹经济发展与生态环境保护,将农村居民点用地整理与新城发展相挂钩,为新城发展提供用地保障。

节约集约:建设用地供给从目前侧重外延扩张的模式向以内涵挖潜、高效利用为主的方向转变;严格控制建设用地总量,倡导节约用地和集约用地;加强对各类工业园区的治理整顿,提高工业用地效率;积极开展土地综合整治,促进城乡建设用地的适度集聚,提高土地利用的综合效益。

结构优化:从不同产业对本区经济的拉动、吸纳劳动力情况、承载力,以及生态环境等角度研究未来产业结构优化的趋势,进行土地利用结构调整,从土地利用上保障和促进产业集群化、集约化发展,提升产业发展水平。

第13条 土地利用调控目标

根据《北京市土地利用总体规划(2006-2020年)》对顺义的要求,结合顺义区未来社会经济发展目标和新城发展功能定位,在本轮规划期内,切实保护耕地特别是基本农田,因地制宜推动农村土地整治,严格控制各项建设用地规模,不断提高节约集约用地水平,努力实现各项用地调控指标。

(1)耕地和基本农田保护目标

严格保护耕地和基本农田,推进基本农田的规模化、标准化、集约化建设。规划至2020年,顺义区耕地保有量总量为29333.33公顷(44.00万亩),占全区土地总面积的28.78%;基本农田保有量规模为27066.67公顷(40.60万亩),占全区土地总面积的26.55%。

(2)生态用地保护与土地整治目标

以实现资源、环境与经济社会全面协调发展为总目标,加大生态环境建设力度,大力发挥林地、草地、水域(湿地)等土地类型的生态服务功能,加强土地生态环境的综合整治,充分挖掘耕地等的生态服务价值。规划至2010年,通过土地整理补充耕地规模为1266.67公顷(1.90万亩);规划至2020年,通过土地整理复垦补充耕地总量为2333.33公顷(3.50万亩),其中,通过土地整理补充耕地333.33公顷(0.50万亩),通过土地复垦补充耕地2000.00公顷(3.00万亩)。

(3)建设用地节约集约利用目标

集约高效建设顺义新城,严格控制建设用地总规模,引导重点城镇理性增长,保障重点交通、水利等建设需要。规划至2020年,全区建设用地总规模控制在38500.00公顷(57.75万亩)以内,占全区土地总面积的37.77%;其中城乡建设用地27700.00公顷(41.55万亩),占全区土地总面积的27.17%,特殊、交通、水利设施及其他用地合计10800.00公顷(16.20万亩),占全区土地总面积的10.59%。规划至2010年,全区新增建设用地4600.00公顷(6.90万亩),其中,新增建设占用耕地2600.00公顷(3.90万亩);规划至2020年,全区新增建设用地7565.06公顷(11.35万亩,不含预留指标占用),其中,新增建设占用耕地3532.27公顷(5,30万亩,不含预留指标占用)。

第四章 土地利用结构调整与布局优化

第14条 土地利用结构调整与布局优化的原则

(1)集中连片保护耕地和基本农田,逐步提高农田质量及其综合生产能力;

(2)建设用地优先利用废弃地、闲置地、低效用地和存量用地;

(3)确保必要的市政、交通、水利、能源以及生态环境建设等基础设施用地;

(4)整合新城和重点镇规划范围内的土地资源,优化空间布局,将耕地与基本农田纳入绿色空间,促进节约集约用地;

(5)统筹规划城镇和农村建设用地,促进“三个集中”(工业向园区集中、人口向城镇集中、土地向规模经营集中),鼓励城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩。

第15条 土地利用结构调整

(1)农用地调整

从满足农业结构调整、发展现代都市型农业需求出发,在保护土地资源尤其是耕地资源的前提下,规划农业用地分区,建设名、优、特、新果品生产基地,以利于发展精品农业、特色林果业,并向加工农业、观光休闲农业等延伸,促进高产、高效、优质农业发展。

农用地规划基数(2009年)为65662.62公顷(98.49万亩),规划至2020年,农用地规模为59578.33公顷(89.37万亩),规划期内减少数控制在6084.29公顷(9.13万亩)以内。其中,耕地基数为34750.75公顷(52.13万亩),规划期末为29333.33公顷(44.00万亩),规划期内减少5417.42公顷(8.13万亩);园地规划基数为5310.31公顷(7.97万亩),规划期末为6045.59公顷(9.07万亩),规划期内增加735.28公顷(1.10万亩);林地规划基数为16074.96公顷(24.11万亩),规划期末为15956.40公顷(23.93万亩),规划期内减少118.56公顷(0.18万亩);牧草地规划基数为68.96公顷(0.10万亩),规划期末为32.71公顷(0.05万亩),规划期内减少了36.25公顷(0.05万亩);其他农用地规划基数为9457.64公顷(14.19万亩),规划期末为8210.30公顷(12.32万亩),规划期内减少1247.34公顷(1.87万亩)。

(2)建设用地调整

在严格控制总量规模的前提下,统筹安排城乡建设用地、交通水利用地和其他建设用地。顺义区建设用地规划基数为32124.86公顷(48.19万亩),规划期末控制在38500.00公顷(57.75万亩),比规划基数年增加6375.14公顷(9.56万亩)。

为实现顺义新城对疏解首都中心城产业和人口的历史使命和打造“业盛城优”的建设目标,合理保证新城集中建设区和各镇镇区的用地需求。城乡建设用地基数为26337.45公顷(39.51万亩),规划期末为27700.00公顷(41.55万亩),规划期内增加1362.55公顷(2.04万亩)。其中,城市用地基数为6346.73公顷(9.52万亩),规划期末为13361.21公顷(20.04万亩),规划期内增加7014.48公顷(10.52万亩);建制镇基数为7893.87公顷(11.84万亩),规划期末为5846.64公顷(8.77万亩),规划期内减少2047.23公顷(3.07万亩);农村居民点基数的12071.72公顷(18.11万亩),规划期末为7942.94公顷(11.91万亩),规划期内减少4128.78公顷(6.19万亩);采矿用地基数为24.65公顷(0.04万亩),规划期末214.61公顷(0.32万亩),规划期间增加了189.96公顷(0.28万亩);其他独立建设用地基数为0.48公顷(0.001万亩),规划期末为183.19公顷(0.27万亩),规划期间增加182.71公顷(0.27万亩)。

同时,在空间已经落实的城乡建设用地总规模27548.59公顷(41.32万亩)的基础上,预留151.41公顷(0.23万亩)机动指标,用于农村住宅用地和新农村建设、社会公益公共项目、城镇村重要基础设施建设、污染企业搬迁和区级以上重点项目等建设需求。

交通水利用地和其他建设用地:交通用地基数为4702.37公顷(7.05万亩),规划期末为5632.87公顷(8.45万亩),规划期内增加930.50公顷(1.40万亩);水利设施用地基数为575.24公顷(0.86万亩),规划期末为947.74公顷(1.42万亩),规划期内增加372.50公顷(0.56万亩);其他建设用地基数为509.80公顷(0.76万亩),规划期末为685.53公顷(1.03万亩),规划期内增加175.73公顷(0.26万亩)。由于某些建设项目的安排具有一定的不确定和难预测性,在空间已经落实的规划特交水用地总规模7266.15公顷(10.90万亩)的基础上,预留3533.85公顷(5.30万亩)机动指标,作为规划期内不确定的交通水利及特殊用地、风景旅游用地建设项目所需。

(3)其他土地调整

其他土地包括水域和自然保留地,在不改变基本生态环境需求的前提下,进行适当调整。其他土地基数规模为4150.01公顷(6.23万亩),规划期末占地规模为3859.16公顷(5.79万亩),规划期内减少290.85公顷(0.44万亩)。其中,水域面积基数为2289.31公顷(3.43万亩),规划期末为2264.67公顷(3.40万亩),规划期内减少24.64公顷(0.40万亩);自然保留地基数为1860.70公顷(2.79万亩),规划期末为1594.49公顷(2.39万亩),规划期内减少266.21公顷(0.40万亩)。

第16条 土地利用空间布局优化

(1)耕地和基本农田布局调整

加强对优质农田的集中保护和管理,调整上轮规划中不合理的耕地和基本农田布局。按照区域自然特征和农地适宜性,集中连片整合基本农田,将高质量耕地优先划入基本农田,同时将现有基本农田中污染严重、治理难度大以及图斑破碎的地块调出;推行基本农田标准化建设,大力开展基本农田整理和提高农田质量等级,构建以杨镇地区、木林镇、大孙各庄镇和赵全营镇为重点的基本农田保护区。

(2)城乡建设用地布局调整

根据“统筹城乡、集聚建设”的指导思想,引导农民向中心村集中、工业向集聚区集中、集聚区向城镇集中,合理调整城乡用地布局,促进城乡协调发展。

建设用地指标的安排要优先保障中心城区、各乡镇的发展空间;农村居民点用地安排按照建设中心村、拆并零散村、整治空心村的思路,引导向中心村和集镇集中。

(3)生态保护用地空间布局

将水源保护区、自然风景区优先划为生态保护用地,并将耕地、园地等农业生产用地纳入绿色空间,在城镇周围适当布置生态绿化用地,在农业生产区合理布置农田防护林。充分发挥绿色空间在生产、生态、观光休闲等方面的作用,发挥邻近大都市郊区的区位优势,发展都市型农业、观光旅游业等土地利用模式。

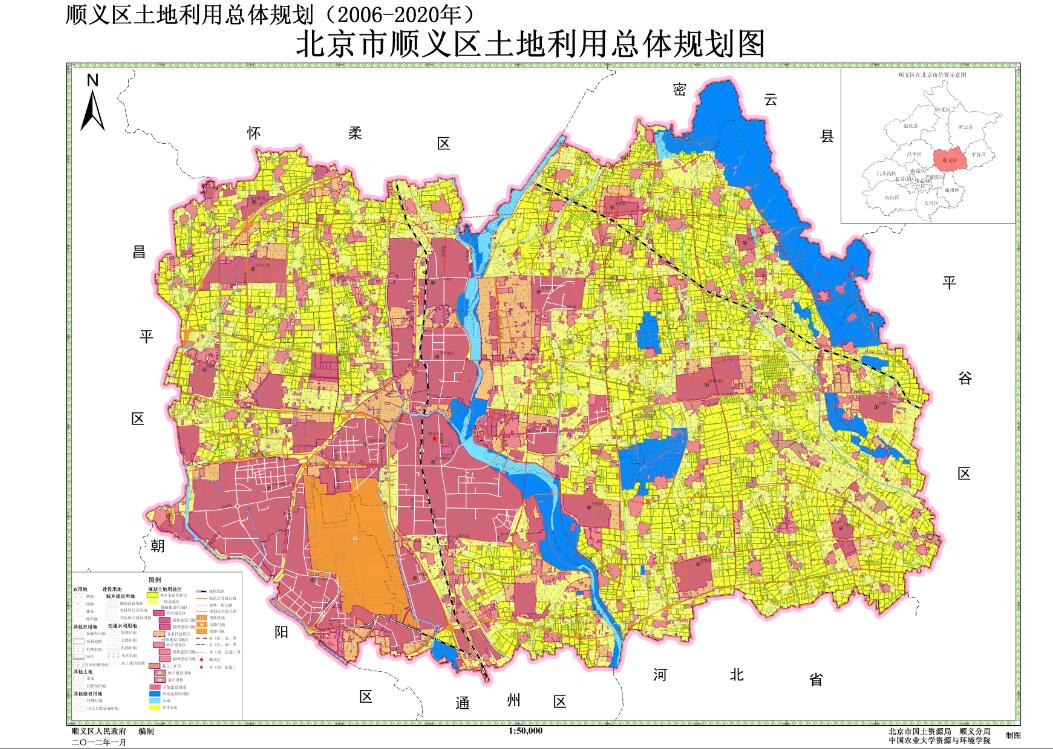

第五章 土地用途分区及管制规则

土地利用分区是实施土地用途管制的要求。规划按照区域土地资源条件、用地空间布局状况及实施土地用途管制要求,将顺义全区土地分为基本农田保护区、一般农地区、城镇建设用地区、村镇建设用地区、独立工矿区、风景旅游用地区六个土地用途区,以及国家级和市级开发区复区,并对每个分区制定相应的用途管制规则。

第17条 基本农田保护区

基本农田保护区是对基本农田实行特殊保护而划定的土地用途区。规划期内对该区基本农田进行严格保护和农田重点建设,作为顺义区重要的农产品生产基地。规划基本农田保护区总面积为28404.51公顷(42.61万亩),占顺义全区土地面积的27.86%,主要分布在新城范围外的各乡镇。保护区内基本农田面积为27066.67公顷(40.60万亩)。

基本农田保护区管制规则:

(1)区内鼓励开展农田基本建设,可进行为提高基本农田质量等级及其生产能力的农村道路、农田水利、农田防护林及其他农业生产设施的建设;

(2)鼓励将区内现有非农建设用地和其他零星农用地、未利用地,通过复垦或整理调整为基本农田;

(3)不得破坏、污染和荒芜区内土地,不得在区内建窑、建坟、挖沙、采石、取土、采矿、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动;

(4)规划基本农田保护区范围内,在基本农田保护责任面积27066.67公顷(40.60万亩)的基础上,规划1333.33公顷(2.00万亩)视同基本农田管理的一般农用地,用于规划期内补划不易确定具体范围的建设项目占用基本农田,包括难以确定用地范围的交通、水利等线型工程用地,不宜在城镇村建设用地范围内建设、又难以定位的独立建设项目(如防灾救灾建设、社会公益项目建设、城镇村重要基础设施建设、污染企业搬迁等)。占用基本农田不突破保护区内视同基本农田管理的一般农用地的,可视为符合规划;

(5)区内禁止城镇新增建设用地,对于确实必要的农村公共基础设施和宅基地建设需求,规划可按相关建设标准给予一定的城乡建设用地指标。

第18条 一般农地区

一般农地区是指基本农田保护区以外,为农业生产发展需要划定的土地用途区,主要包括种植用地、畜禽和水产养殖用地、基本农田保护区以外的一般耕地和规划期间通过土地整理复垦等活动增加的耕地和园地、为农业生产和生态建设服务的农业设施用地,以及农田之间的零星土地。

顺义区一般农地区在各乡镇均有分布,该区土地总面积为23712.65公顷(35.57万亩),占顺义全区土地面积的23.26%。

一般农地区用途管制规则:

(1)区内土地主要用作耕地、园地、畜禽水产养殖地和直接为农业生产服务的农村道路、农田水利、农田防护林及其他农业设施;

(2)区内现有非农建设用地和其他零星农用地、未利用地,应当优先复垦或整理调整为耕地、园地;

(3)不得破坏、污染区内土地;

(4)位于城乡建设用地扩展边界外的一般农地区,原则上禁止城镇新增建设用地,对于确实必要的农村公共基础设施和宅基地建设需求,规划可按相关建设标准给予一定的城乡建设用地指标。

第19条 城镇建设用地区

城镇建设用地区是为城市、建制镇、含各类开发区建设需要划定的土地用途区。主要包括现状城市和建制镇建设用地、规划期间新增的城市和建制镇建设发展用地、以及附属于城镇的开发区、别墅区、学校等现状及规划建设用地。

规划顺义区城镇建设用地区总面积为24602.74公顷(36.90万亩),占顺义全区土地面积的24.14%;城镇建设用地区内城镇建设用地面积为19207.85公顷(28.81万亩),占全区土地总面积的18.84%。

城镇建设用地区管制规则:

(1)区内土地主要用于城市、建制镇建设,包括附属于城镇的各类开发区用地;

(2)区内土地使用应符合城市总体规划、新城规划和镇域规划及开发区专项规划的相关要求;

(3)区内建设应优先利用现有建设用地、闲置地和废弃地;

(4)区内农用地在批准改变用途前,应当按原用途使用;

(5)区内城镇建设用地应不突破规划城镇建设用地总规模。

第20条 村镇建设用地区

村镇建设用地区是为农村居民点(村庄和集镇)建设需要划定的土地用途区。主要包括现状和规划重点发展的中心村、集镇建设用地;附属于中心村、集镇的产业用地、集贸市场、学校等现状及规划建设用地。

规划期内,通过农转居、农村居民点综合整治和村镇产业用地撤并,规划控制村镇建设用地区面积为8270.57公顷(12.41万亩),占顺义全区土地面积的8.11%;村镇建设用地区内村镇建设用地总规模为7942.94公顷(11.91万亩),占全区土地总面积的7.79%。

村镇建设用地区管制规则:

(1)区内土地主要用于村庄、集镇建设;

(2)区内土地使用根据村庄规划的相关要求;

(3)区内建设应优先利用现有建设用地、闲置地和废弃地;

(4)区内农用地在批准改变用途前,应当按原用途使用;

(5)区内村镇建设用地应不突破规划村镇建设用地总规模。

第21条 独立工矿区

独立工矿区是不宜在城乡居民点内配置,对气候、环境有特殊要求的公用设施、工矿等建设需要划定的土地用途区。包括独立于城镇、村镇建设用地区以外、规划期间不改变用途的独立建设用地或其他不宜在居民点内配置的建设用地。

顺义区规划独立工矿区总面积397.80公顷(0.60万亩),占顺义全区土地面积的0.39%;独立工矿区内独立建设用地397.80公顷(0.60万亩),占全区土地总面积的0.39%。空间上主要分布在杨镇、牛栏山地区、北小营镇、木林镇、大孙各庄镇等。

独立工矿区管制规则:

(1)区内土地主要用于不宜在城乡居民点内安排,对气候、环境等有特殊要求的公共设施、工矿建设;

(2)区内土地使用应符合相关行业、产业的选址和建设要求;

(3)区内建设应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地;

(4)区内农用地在批准改变用途前,应当按原用途使用;

(5)区内独立建设用地应不突破规划独立建设用地总规模。

第22条 风景旅游用地区

风景旅游用地区是指风景游赏用地、游览设施用地,包括为游人服务而又独立设置的管理机构、科技教育、对外及内部交通、通讯用地、水、电、热、气、环境、防灾设施用地等。

顺义区风景旅游用地区总面积7638.38公顷(11.46万亩),占顺义全区土地面积的7.49%,空间上主要分布在龙湾屯、杨镇、张镇、北小营、李桥镇、木林镇等,区内风景名胜设施用地面积为277.34公顷(0.42万亩),占全区土地总面积的0.27%。

本区主要管制规则是:

(1)区内土地主要用于旅游、休憩及相关文化活动;

(2)区内土地使用应当符合风景旅游区规划;

(3)区内影响景观保护和游览的土地,应在规划期间调整为适宜的用途;

(4)在不破坏景观资源的前提下,允许区内土地进行农业生产活动和适度的旅游设施建设;

(5)严禁占用区内土地进行破坏景观、污染环境的生产建设活动。

第23条 国家级和市级开发区(复区)

国家级和市级开发区是指经国家或市政府批准设立的国家级和市级开发区。

顺义区国家级和市级开发区主要有北京天竺空港经济开发区、北京林河工业开发区、北京天竺出口加工区、北京天竺综合保税区和金马工业园,总面积1570.79公顷(2.36万亩),占顺义全区土地面积的1.54%。

本区的主要管制规则是:

(1)开发区的规划范围应与经批准的开发区专项规划相衔接;区内土地主要用于各类国家级和市级开发区建设;

(2)区内土地使用应符合国家和北京市有关部门制定的开发区建设标准和土地使用要求。

第六章 耕地和基本农田保护

第24条 耕地和基本农田保护的原则

(1)严格保护、不占或少占的原则

立足于保障粮食生产安全,以保护耕地为重点,统筹协调新形势下经济社会发展与耕地保护之间的关系,严格控制新增建设占用耕地,加强基本农田的保护与管理,加强建设项目选址和用地的评价与论证,把是否占用耕地作为评选方案的重要因素,确需占用耕地的应尽量占用质量较低的耕地。

(2)优化空间布局,集中分散相结合的原则

将集中连片、高质量等级的耕地优先划入基本农田;具有良好生产条件和较高产出水平,并已经建成的农业生产基地优先划定为基本农田;将位于基本农田保护区内的农村居民点等建设用地复垦后的优质耕地优先划为基本农田保护区,以增加基本农田的集中连片性。同时,整合基本农田空间分布格局,形成规模化生产效应,推动相应区域的农村居民点土地整理。

(3)改善农业生产条件和生态建设相结合的原则

积极推进农地整理与标准农田建设相结合,把耕地保护由过去单纯的数量型保护向数量、质量、生态型保护转变,注重提高耕地质量,改善农业生产条件和生态环境,大力提升耕地的生态功能、景观文化功能和观光休闲功能。

(4)严格落实基本农田保护制度的原则

严格执行基本农田保护条例,基本农田落实到地块,责任到户,设立保护标志。禁止各种破坏基本农田的行为,综合运用经济、行政和法律等手段切实保护好基本农田。

第25条 合理利用和切实保护耕地

按照顺义区耕地保护“产能不降低、结构更合理、经济可持续”的目标,重点保护高产优质、集中连片的耕地,保护优势农产品生产基地;加大控制耕地流失和补充耕地的力度,严格控制耕地减少的趋势,确保耕地保有量不低于上级规划下达的指标。规划至2020年,顺义区耕地保有量总量为29333.33公顷(44.00万亩),要求在空间上布局合理,确保耕地质量和数量统一。规划期间,净增建设用地6375.14公顷(9.56万亩,含预留指标),新增建设用地7565.06公顷(11.35万亩,含预留指标),新增建设用地占用耕地规模控制在3532.27公顷(5.30万亩,空间已落实地块)内。

耕地保护的主要措施:

(1)建设发展应积极挖掘存量用地潜力,非农业建设可以利用荒地的,不得占用耕地,可以利用劣地的,不得占用好地,尽量不占或少占耕地。

(2)建立土地整理复垦专项基金,加强土地整理和复垦工作,补充耕地,确保规划期内耕地数量保护目标的实现和质量有提升。

(3)各类非农建设用地占用耕地的,建设单位必须缴纳足够的耕地开垦费,按照规划实施土地整理复垦项目,加大补充耕地力度。加强耕地投入,提高耕地质量,制定具体补充耕地的审查标准,对补充耕地的质量实行按等级折算,防止占多补少、占优补劣。保证耕地数量不减少,质量有提高。

(4)加强耕地承包责任制度建设,禁止耕地闲置与荒芜,积极改善农业生产条件,合理使用化肥、农药等,严禁耕地重用轻养,提高抵抗自然灾害能力,防止耕地灾毁。

(5)加强耕地补偿机制的建设。加大农民保护耕地的意识,提高农民耕种土地的积极性。

第26条 严格保护基本农田

科学划定基本农田保护,将基本农田保护目标逐级落实到村、户和地块,并积极推进标准化基本农田建设。规划到2020年,确保基本农田保护面积规模为27066.67公顷(40.60万亩)。

规划期内,调入基本农田5517.73公顷(8.28万亩),调出14133.56公顷(21.20万亩),保留28400.64公顷(42.60万亩,含2.00万亩视同基本农田管理的一般农用地)。空间布局上,大部分基本农田分布在杨镇地区、大孙各庄镇、木林镇、赵全营镇、高丽营镇等新城范围外的各乡镇。

基本农田保护的主要措施:

(1)严格执行基本农田保护制度,坚决实行基本农田“先补后占”的原则,确保基本农田保护面积稳定不变。

(2)适当调整基本农田布局,保证基本农田的稳定性。调出现状基本农田中设施农用地、农村道路及质量较低的耕地、园地、林地,调出规划城镇发展区域内以及城镇周边未来建设发展范围内的现有基本农田,将生产条件较好、集中连片的现有耕地划为基本农田,保证基本农田的保护面积不减少,质量有提高。

(3)积极推行标准化基本农田建设,设立集中连片的基本农田重点保护区。建立稳定的基本农田保护和建设资金投入制度,整合各类农业综合开发资金、水利建设资金和土地整理资金,集中向基本农田保护区投入,推进农地整理和标准农田建设,提高农田质量及其综合生产能力, 改善农业生产条件和生态环境。

(4)加大基本农田保护宣传力度,调动农民保护的积极性,增强基本农田保护意识。同时,积极探索基本农田保护的经济激励机制。

第七章 土地整理复垦与生态保护

第27条 土地整理复垦规模

结合顺义区农用地利用现状和土地后备资源特点,规划在2020年前,土地整理复垦规模52004.24公顷(78.01万亩),新增耕地2333.33公顷(3.50万亩),空间上主要分布在新城范围外各镇。

第28条 大力加强农用地整理

积极稳妥地开展田、水、路、林、村综合整治,重点建设高标准基本农田,增加有效耕地面积、提高耕地质量、改善农村生产生活条件和生态环境。整理的重点是加强农田林网建设,改善排灌条件,对农村道路做好规划,整理低效零星地类。农用地整理资金要向基本农田保护区和土地整理重大工程倾斜,组织实施基本农田整理工程。到2020年,通过农用地整理新增耕地333.33公顷(0.50万亩)。

农用地整理要结合建设绿色宜居城市的要求,加强包括耕地、园地、林地在内的各类生态用地的保护和建设,科学合理地调整农用地结构与布局,提高其生态涵养功能和环境承载力,实现资源高效利用、环境保护以及城市的可持续发展。

第29条 稳步推进建设用地复垦整理

按照依法依规、因地制宜、尊重民意、量力而行、循序渐进的要求,结合顺义区农村建设用地综合整治工作,启动建设用地复垦整理示范工程,加大农村废弃土地和闲置宅基地整理复垦力度。到2020年,通过建设用地复垦整理新增耕地2000.00公顷(3.00万亩);主要分布在新城范围外各乡镇。

第30条 构建“一区两带、一核两翼”的滨水组团式绿色宜居新城

(1)一区:东北部浅山丘陵原生态保护区。适当配置公共基础设施用地和旅游设施用地,用以发展旅游业,提高山区土地利用经济效益,促进土地生态环境发展的良性循环。

(2)两带:潮白河两岸生态带、温榆河两岸生态带。进一步完善潮白河、温榆河两岸绿色生态走廊,提高其绿色屏障功能和优美的滨河环境。

(3)一核:汉石桥湿地公园保护区。以恢复和提高湿地生态系统整体功能为目标,扩大湿地保护面积,加大保护力度,使湿地面积下降和破坏的趋势得以遏制。

(4)两翼:东西两侧农田生态系统建设带。发展都市农业、生态农业、建设现代农业园区,提升该区域的安全食物生产功能和景观生态功能。

第31条 未利用地的保护、改良和限制开发

除部分转为建设用地外,尽可能保持其他未利用地现状,充分发挥其城市开阔空间和景观生态的作用。对潮白河、温榆河,以及东北部山区未利用地类进行合理的保护,同时通过一定人工措施进行与其自然特征相适宜的美化改良,制定开发权补偿措施,实现土地效益的空间再分配。

第八章 建设用地集约高效利用

第32条 建设用地集约高效利用战略

着力推进各项建设用地集约节约利用。通过加强土地综合整治、城乡用地置换等措施提高建设用地集约利用度,以承担起顺义区疏解北京中心城人口、集聚新兴产业、带动区域发展的北京东北重点新城的任务和功能。

加强土地储备和整理,开拓土地利用空间。将空闲土地、闲置用地、低效建设用地、边角地等统筹纳入土地整理储备范围。通过限制新增建设用地建筑密度、容积率等,提高土地利用集约程度。

第33条 推进农村居民点整治

积极推进、逐步开展农村居民点综合整治,挖掘闲置低效利用的农村居民点,促进城市化和新农村建设。规划期间,通过整治农村居民点由基期的12071.72公顷(18.11万亩)减少到期末的7942.94公顷(11.91万亩),规划期内安置拆迁村庄的居民355593人,安置用地(含安置在镇区或集中建设区)面积为2263.44公顷(3.40万亩)。

安置用地的管制规则:

①按照村镇集中连片建设的要求,大部分安置人口由镇中心区接纳,农民新建住宅应优先安排利用村内空闲地、闲置宅基地和未利用地,村内有空闲地或原有宅基地已达标的,不再安排新增宅基地。

②对于位于规划新增城镇建设用地内及城镇规划控制区的农村居民点,积极向城区或镇区靠拢或迁移,与城镇规划相结合,按照城镇建设的标准逐步实行撤村建居。

③对于分布于偏远地区或灾害易发区、各类自然保护区、水源保护地等不适宜保留居民点的区域,以及就地改造难度大,发展潜力小的农村居民点,实行异地迁移。

④对于规模过小、分布不合理的农村居民点,根据经济发展状况,向中心村缩并,或在多个自然村之间选择最适宜建设居民点的地方,规划建设新型村庄。

⑤对于交通条件优越、经济基础好、水资源和土地资源充足、建设限制条件少、现状规模大、对周围农村居民点有一定辐射和带动作用的村庄作为重点发展的中心村,适当安排建设用地指标。

第34条 建设用地空间管制

(1)建设用地管制边界

①城乡建设用地规模边界

顺义区建设用地规模边界为城乡建设用地范围,按照有利发展、保护资源、保护环境的要求,在建设用地适宜性评价以及与其他相关规划充分协调的基础上,按照顺义区土地利用总体规划确定的城乡建设用地面积指标划定。

②城乡建设用地扩展边界

在建设用地规模边界外,根据生态用地、农业用地空间布局,以及未来顺义区主城区和各乡镇的发展模式划定建设用地扩展边界,作为未来建设用地发展的空间调整范围。

(2)建设用地管制区及管制规则

允许建设区:建设用地规模边界范围内为允许建设区(也即城乡建设用地规模边界),面积为27700.00公顷(41.55万亩),占全区土地总面积的27.17%,其中,在空间已经落实的用地总规模27548.59公顷(41.32万亩)。

允许建设区土地利用空间管制规则:

①区内土地主导用途为城乡建设发展空间,具体土地利用安排应与依法批准的《顺义区新城规划(2005-2020年)》等相关规划相协调;

②区内新增城乡建设用地受规划指标和年度计划指标约束,应统筹增量与存量用地,促进土地节约集约利用;

③规划实施过程中,在允许建设区面积不改变的前提下,其空间布局形态可以调整,但不得突破城乡建设用地扩展边界;

④允许建设区边界(城乡建设用地规模边界)的调整,须报市国土资源局审查批准。

有条件建设区:建设用地规模边界范围之外和建设用地扩展边界范围之内为有条件建设区,面积为5722.51公顷(8.58万亩),占全区土地总面积的5.61%。在不突破城乡建设用地规模控制指标的前提下,区内土地可以用于城乡建设用地的布局调整。

有条件建设区土地利用管制规则:

①区内土地符合规定的,可依程序办理建设用地审批手续;

②规划期内城乡建设用地扩展边界原则上不得调整;如需调整,报市政府批准。

限制建设区:除允许建设区、有条件建设区和禁止建设区外,其他用地划为限制建设区,面积为68666.38公顷(103.00万亩),占全区土地总面积的67.36%。区内土地主导用途为农业生产和生态建设,是承载全区农业生产和生态服务功能的主要区域。

限制建设区土地利用管制规则:

①区内土地主导用途为农业生产空间,是开展土地整理复垦和基本农田建设的主要区域;

②原则上禁止新增城、镇、村等城乡建设。

第35条 推进城镇高效集约建设

实行分类指导、区别对待的建设用地利用标准,推动新城、建制镇集约高效建设。积极培育“新城—重点镇—一般镇”的空间结构,不断促进人口、产业向城镇集中。规划期内,有序疏导城镇职能,积极引导人口的合理分布,大力推进城镇化进程,建设环境优美、设施配套的小城镇,选择发展基础好、限制因素小的杨镇、高丽营、李遂、赵全营四个建制镇重点发展。规划期内,按照国家确定的规划建设用地标准,结合顺义区各项建设用地的实际情况,城镇人均用地水平逐步接近120m2/人的标准,农村人均建设用地水平稳定在150m2/人的标准,至规划期末,城镇化水平达到80%以上。

第九章 旅游发展建设

通过对全区旅游资源的综合分析,结合旅游发展战略,科学合理地规划旅游资源空间布局,积极考虑其配套设施的旅游用地需求。

第36条 旅游发展定位

顺义作为北京市重点发展的新城之一,交通区位优势明显,现代制造和空港物流的产业特色突出。因此,结合顺义区新城发展定位,规划期内重点开发商务旅游、会展旅游、体育休闲和度假旅游,构筑服务设施完善、基础设施配套的旅游产业服务中心。

第37条 旅游重点发展方向

(1)发展能“聚人气,聚眼球”的核心吸引物

顺义交通便捷,生态环境良好,已经开发的国际花卉物流港、国际鲜花港、奥运水上公园、汉石桥湿地公园等项目具有成为“聚人气、聚眼球”的核心吸引物的旅游开发潜力,在此基础上,进一步丰富和完善旅游活动和设施,提升旅游景点热度。

(2)发展高端旅游产品

在现有旅游开发的基础上,发展具有高档次消费水平和品质、兼具特色和独特品味、可以充分体现文化内涵、极力展示旅游者个性的旅游产品。通过开发温泉、田园生活体验、时尚度假休闲等旅游产品,既能提升顺义区绿色宜居新城的城市品味,又能很好的发挥顺义区旅游资源效益。同时,利用旅游产业对土地的投入,促进土地的生态保护。

(3)发展时尚精品型社会旅馆

充分利用和挖掘顺义区交通便利、区位条件优越、自然禀赋优美和产业、商务氛围好的特征,引入私密、特色的小型精品酒店或旅馆,为高端消费人群服务,全面提升顺义区旅游、商务消费层次。

(4)发展时尚田园旅游产品

结合顺义区“国际、时尚、活力、宜居”的城市发展方向及市场追求特色,时尚个性需求,全面开发和构建时尚田园旅游产品。利用绿色空间和农业产业,有机融入时尚田园元素,打造时尚田园旅游产品。

第38条 旅游空间结构布局

顺义区旅游资源在空间布局上划分为两大板块:一是以潮白河、温榆河为发展轴线的顺义新城商务旅游板块;二是顺义新城周边的乡村生态旅游板块。乡村生态旅游资源在空间上表现为三大组团:西北部创意乡村组团,以东北部山乡度假组团,东南部国际休闲度假博览组团。由此,顺义区旅游发展将形成“一带两翼四区”的蝶形空间结构。“一带”即潮白河滨水休闲度假带,“两翼”即在空间结构中分布于潮白河轴线两侧的东翼和西翼两大部分,“四区”即温榆河商务会展旅游区、以北石槽、赵全营、高丽营为核心的创意乡村旅游区、以木林、龙湾屯为核心的山乡度假旅游区、以杨镇、张镇、大孙各庄、北务为核心的国际休闲度假博览区。

第十章 土地利用区域调控

第39条 顺义新城土地利用调控

(1)功能定位

顺义新城是北京重点发展的新城之一,是面向国际的首都枢纽空港,是带动区域发展的临空产业中心和先进制造业基地。

(2)新城规模

至2020年,顺义新城地区用地总面积为36881.39公顷,建设用地规模控制在20903.34 公顷,其中:城乡建设用地总面积为16128.09公顷(24.19万亩),交通水利用地面积为4545.29公顷(6.82万亩),其他建设用地总面积为229.95公顷(0.34万亩)。

(3)新城近期发展重点

顺义新城近期以中心区和空港区为建设重点。发挥空港优势,积极发展以国际会展、商务、物流为主的临空产业,巩固提升先进制造业的层次与水平,进一步巩固区域产业引擎的地位;大力整合现有城市建成区,积极发展高水平的城市综合服务职能,提高公共设施水平,优化完善新城总体功能布局。

(4)新城地区空间管制

①对潮白河以东地区开展土地平整。注重长远发展目标和下一步发展阶段的用地预测,加强控制和保护,使之成为未来北京更高级城市功能的载体。

②加强河东新区局部生态保护和修复。在发展中尤其注意对该地区地下水资源的保护和恢复,特别是潮白河沿岸和湿地地区,这将是河东新区最具特色的资源优势。

③河东新区的近期建设要与远景发展紧密协调。集中安排新增用地,同时严格禁止污染性项目的进入。

第40条 乡镇土地利用调控原则

按照全区土地利用结构与总体布局调整的要求,根据各乡镇的自然和经济社会条件,土地资源利用现状和利用潜力、经济发展方向,确定各乡镇土地利用控制指标(见附表《顺义区乡镇土地利用规划指标分解表》)。

各乡镇在具体土地利用上要遵循以下原则:

(1)严格保护耕地,完成基本农田保护和耕地保有量指标;

(2)建设用地总规模不得突破区级规划分解指标;

(3)加强土地整理复垦工作,实现建设项目占用耕地占补平衡。

(4)处于基本农田保护区的镇、村,其土地利用必须以保护耕地和基本农田为第一要务,禁止建设用地扩张;

(5)处于城镇建设用地区的镇、村在建设占地过程中,布局要符合规划,用途要符合区域用地主导方向,要严格遵循挖潜第一、促进集约用地的原则;

(6)处于自然和人文景观保护区内的镇、村,土地利用方向以保护生态环境和人文景观为原则,严格禁止建设用地扩张,村镇建设以内涵挖潜为主,引导和促进区域内生态与环境保护设施建设。

第41条 乡镇土地利用调控目标

根据顺义区的地貌类型、土地利用现状、经济社会发展水平等因素,在不打破乡镇界线的前提下,将顺义区划分为三大区域:中部核心发展区、重点发展区、生态农业区。

中部核心发展区包括牛栏山地区、马坡地区、南法信地区、仁和地区、后沙峪地区、天竺地区和南彩地区。形成空港工业区、天竺出口加工区、空港物流基地、林河工业区、北京汽车生产基地、国门商务区等六大功能组团,是顺义区经济发展核心与发展动力源区。规划期内,该区城乡建设用地规模控制在14248.95公顷以内,其中新增建设用地3364.71公顷,占用耕地1345.58公顷。到2020年,该区基本农田保护面积为2323.76公顷,土地整治补充耕地2.74公顷。

重点发展区包括赵全营镇、北小营镇、高丽营镇、李桥镇、北务镇、杨镇、李遂镇。该区域主要以北务印刷产业基地、杨镇新技术承接转化基地为依托,承接临空产业辐射,加快工业化步伐。规划期内,该区城乡建设用地规模控制在9319.43公顷以内,其中新增建设用地3414.29公顷,占用耕地1807.92公顷。到2020年,该区基本农田保护面积为14018.44公顷,土地整治补充耕地1295.19公顷。

生态农业区包括北石槽镇、木林镇、大孙各庄镇、龙湾屯镇、张镇。该区域注重基本农田建设,提高农业综合生产能力;平衡施肥和控制污染,保护水源;创建安全优美的生态环境、实现生态系统的良性循环。充分发挥农用地在生产、生态、观光休闲等方面的作用,发挥邻近大都市郊区的区位优势,发展都市型农业、观光旅游业等土地利用模式。规划期内,该区城乡建设用地规模控制在3980.21公顷以内,其中新增建设用地786.05公顷,占用耕地378.78公顷。到2020年,该区基本农田保护面积为10724.50公顷,土地整治补充耕地1035.40公顷。

强化区级土地利用总体规划对各乡镇规划规划的控制,各乡镇土地利用总体规划编制要以区级规划为依据,在指导原则、重大政策、规划指标、发展方向、跨乡镇基础设施建设等方面必须与区级规划衔接一致。乡镇级土地利用总体规划要突出空间性和结构性,合理调整土地利用结构和布局。

各乡镇基本农田保护面积、耕地保有量、建设用地总规模、城乡建设用地规模、新增建设占用耕地规模、土地整治补充耕地规模见附表。

第十一章 规划实施保障机制

第42条 完善土地利用规划调控体系

(1)充分发挥土地利用总体规划的整体控制和引导作用

各类与土地利用相关的规划要与土地利用总体规划相衔接,建设用地规模不得突破土地利用总体规划确定的刚性指标,不符合土地利用总体规划安排用地的,必须以土地利用总体规划为准,及时调整和修改。

(2)完善区乡规划调控体系

镇级土地利用总体规划编制以本规划为依据,在指导原则、指标控制、镇区发展目标、土地利用调控措施等方面需衔接一致。镇级土地利用总体规划重点控制土地利用用途,将控制指标和土地用途落实到空间地块上。本规划确定各镇区的各项约束性指标,必须严格落实,不得突破。

第43条 强化土地利用规划实施管理

土地利用总体规划一经批准,就具有法定效力,任何单位和个人不得违反。

(1)强化土地利用计划调控

充分发挥规划对用地规模和空间布局的调控作用,对农用地转用实行计划管理。对能源、交通、水利等独立选址建设项目用地与城镇建设用地分类编制计划、分别考核。加强城镇建设用地计划管理,统筹安排新增用地和存量挖潜,严格控制城镇规划区内年度用地审批的规模和范围。加强土地利用年度计划执行情况的考核和监管,以实际用地作为计划考核的依据。

(2)加强建设项目用地预审管理

加强建设项目土地利用合理性的论证审查。凡不符合土地利用总体规划、没有年度建设用地计划指标的,不得通过建设项目用地预审。建立部门间协调联动的审批管理和信息共享机制,项目建设单位申报批准或核准建设项目时,必须附土地管理部门预审意见;没有预审意见或预审未通过的,不得批准或核准建设项目。

(3)完善土地规划调整修改程序

土地利用总体规划的修改,必须对规划修改的必要性、合理性和合法性等进行评估,组织专家论证,并依法组织听证,通过法定程序报原批准机关批准。严禁通过修改下级土地利用总体规划,扩大建设用地规模和改变建设用地布局,降低耕地保有量和基本农田保护面积。凡涉及改变土地利用方向、规模、重大布局等原则性修改,必须经过严格论证,并报原批准机关审批。

(4)加强土地规划实施动态监测

建立健全土地利用规划管理动态监测制度。充分应用现代科学技术手段,逐步建设土地利用规划、计划执行的监控和预警体系。

加强对规划实施情况的跟踪分析,逐年开展规划和计划的实施评价,为制定和调整规划实施的政策措施提供依据。

第44条 完善规划实施评价监督体系

(1)建立规划实施公众参与制度,明晰参与的渠道和途径,集思广益,积极吸取社会上多方面的意见,协调好土地利用总体规划实施过程中涉及的利益需求,充分发挥规划的最大效益。

(2)实行规划内容公开、地价公开、审批结果公开和出让结果公开“四个公开”制度,接受社会监督。

(3)确立合法与合理、效能与便民、监督与责任相互统一的行政院长,建立行政信息公开制度、行政行为说明理由制度等行政程序制度,进一步优化管理程序,确保规划的有效实施。

第45条 完善盘活存量建设用地激励机制

(1)各项建设要优先开发利用空闲、废弃、闲置、低效的土地,鼓励开发利用地上地下空间,努力提高建设用地利用效率。

(2)严格执行闲置土地处置政策。按照土地行政管理部门对闲置土地管理的办法,依法处理闲置土地。

(3)鼓励提高农村建设用地的利用效率。在坚持尊重农民意愿、保障农民权益的原则下,依法、依规盘活利用农村集体建设用地。农民住宅应严格执行“一户一宅”标准,优先利用村内空闲地、闲置宅基地进行建设。

第46条 探索建立新增与存量建设用地挖潜相挂钩的制度

(1)优化城乡区域用地结构布局,建立建设用地指标储备和置换制度,使区内农村居民点、集体工矿用地整理腾退与城镇建设用地增加相挂钩。

(2)区内各类开发区用地增加应与乡镇、村级工业用地减少相结合,推进工业用地有机整合。

第47条 实施促进土地集约利用的财税措施

(1)力求政府给予符合土地利用规划的惠民和公益性较强的开发项目以投资补贴。

(2)坚持项目向开发区集中,发挥集聚效应,提高单位土地总面积的资金集聚和产出率。制订和实施“工业项目建设用地控制指标”,促进工业土地集约利用,实现经济社会的可持续发展。

(3)增加农村基础设施建设政府投资。改进基础设施(水、电、路、学校、医院等)建设状况,引导农民向城镇集中,中心村周边的小村向中心村集中,促进社会主义新农村建设。设立乡镇企业拆迁补贴基金,促进乡镇企业向小城镇、工业小区集中。

(4)探索设立基本农田和生态用地保护基金,用于扶持基本农田和生态用地建设,协调开发与保护之间的利益。

第48条 加强土地管理信息化建设

构建集成信息采集-分析-决策-实施-反馈的土地利用总体规划预警系统,以达到对本区土地利用动态过程及其规划实施进行实时监测。

第十二章 附 则

第49条 本规划未尽事宜,按照国家和北京市有关规定执行

第50条 本规划由北京市顺义区人民政府组织实施并负责解释

第51条 本规划自批准之日起生效